“家母大人钟氏亲启,内寄大洋两元……”2025年5月,在位于梅州市的广东汉剧传承研究院“牡丹剧场”内,以侨批故事为主题的汉剧《天风海雨梅花渡》正精彩上演。舞台上,电子屏同步闪烁着中英文字幕;舞台下,来自毛里求斯的数名华侨眼眶湿润:“侨批承载着祖辈漂洋过海的思念,纸短情长,满是乡愁。”这跨越时空的情感共鸣背后,是梅州市梅县区人民检察院深耕侨批文化保护的生动法治实践。

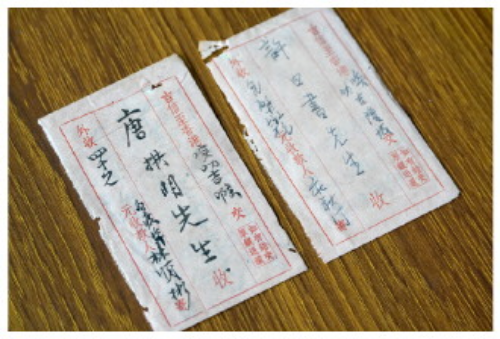

侨批,又称“银信”,是海外华侨通过民间传递或邮政渠道寄给家乡眷属的书信与汇款凭证的统称。这薄薄的纸张,承载着穿越岁月的家国记忆。2013年,侨批档案入选联合国教科文组织《世界记忆名录》,为广东首项世界记忆遗产。侨批文化的传承发扬,离不开众多守护者,检察机关便是其中的中坚力量。

侨批,又称“银信”,是海外华侨通过民间传递或邮政渠道寄给家乡眷属的书信与汇款凭证的统称。

深山调研民间收藏两难之困

2025年2月25日,梅县区检察院检察官杨文彪等3人,驱车1个多小时,沿着蜿蜒山路,来到四面环山的梅县区隆文镇卢溪村,走访隆腾博物馆,深入调研侨批文化保护工作。

隆腾博物馆馆长李增森本是收藏爱好者,早年经商,热衷淘换客家老物件,藏品颇丰。2014年回乡任村干部后,他将个人藏品贡献出来,在村委会闲置处建起隆腾博物馆,助力卢溪特色旅游村建设,其中不乏珍贵侨批。

“10多年前,见村民把侨批当废纸卖,我心疼不已,便收藏起来。此后,每次‘淘宝’都会打听有无侨批,如今已积攒不少。可我即将退休,这些侨批未来该如何管理、利用,实在放心不下。”调研中,检察官既感受到李增森对侨批的热忱,也听出了他的隐忧。

检察官发现,这座小博物馆藏有侨批档案约200份,大多仅用密封塑料袋简易保存,仅个别布展。展厅内无消防设施,展厅外的灭火器也已过期。

泛黄的侨批,漂洋过海而来,满载海外华侨对故土深深的眷恋与思念,如今依然传递着忠义孝悌的精神密码,却面临着保护缺失与文化价值湮没的双重危机——简易封存的是跨越重洋的思念,亟待激活的是沉淀百年的文化基因。

检察建议撬动系统保护工程

为及时保护散落民间的侨批,规范博物馆管理,今年3月,梅县区检察院分别向区文广旅体局、隆文镇政府制发了检察建议书与磋商函,提出侨批电子化采集等建议。相关单位立即行动起来,及时与承办检察官交流意见建议,一同推进侨批系统保护。

“已完成隆腾博物馆侨批资料电子化采集,103份电子档案移交区博物馆和档案馆;督促隆腾博物馆更换灭火器等安全设施,消除隐患;统筹涉侨文史资料挖掘、整理,并用于松口镇保护提升项目活化利用……”5月上旬,检察机关收到了两单位的履职回复函。

5月15日,梅县区检察院立即开展“回头看”工作,当检察官再次来到卢溪村时,只见博物馆安全隐患已经消除,侨批以电子化档案呈现并在区档案馆入档保存。在松口古镇文旅项目中,侨批故事正吸引八方游客。

品牌赋能打造文化守护矩阵

梅州为华侨之乡,据侨务部门统计,梅县区旅居海外的侨胞、港澳同胞达100多万人,遍布60多个国家和地区。在1949年间当地仍有15家侨批局,曾有四成左右人口依赖侨批维系生活,因此,民间留存了大量侨批档案资料。

如何将这些散落的侨批汇聚起来、受到保护、得以展示,让更多人见证无数平凡而又动人的家国故事,让海外侨胞多一份逐梦寻根的“乡愁印记”,成为检察机关推动调研成果转化运用的重点内容。

近年来,梅县区检察院围绕“守侨根、暖侨眷、护侨乡”,创建“检侨同心 侨乡焕新”检察品牌,制定检察护侨“十一条措施”,与侨务部门建立协作机制,开展涉侨文物保护、非遗食品安全等专项监督,并在松口古镇设立“检侨联络站”,推动“检察护侨”常态化、长效化,增强侨胞获得感、幸福感、安全感。

为了有效指导检察护侨实践,近日,梅县区检察院邀请当地档案、侨务方面的专家开展研讨交流,充分汲取专家智慧,做好调查研究“下半篇文章”。

“希望以此次侨批电子化为契机,在我区成立全市首个侨批电子档案馆,发动更多民众和收藏爱好者参与到侨批电子化的工作中来,不仅能使越来越多散落在民间的侨批得到保护,也能更好地挖掘出侨批的历史文化价值。”专家的意见得到了与会人员一致认同。

“让侨批从‘私人藏品’走向‘公共记忆’,从散落民间的‘休眠状态’成为家国情怀的‘活的文化’,是检察机关对世界记忆遗产的时代回应。”梅县区检察院负责人称,从深山博物馆到云端数据库,从单一文物保护到文化生态构建,梅县区检察院正以“调研摸底—监督整改—品牌赋能”三维联动,激活世界记忆遗产侨批的时代价值,让这份跨越千里的乡愁印记、家国情怀,在法治守护中继续传扬于新时代的山海间。

- 最高检发布检察机关依法惩治危害食品药品安全犯罪典型案例 坚持“四个最严”要求 有力维护人民生命健康安全

- 破解工程质量“扯皮困局” 司法亮出“质量第一”硬标尺

- 最高法发布涉民营企业产权和民营企业家权益保护再审典型案例

- 护航经济社会高质量发展 经济犯罪检察工作,未来这样做

- 扎根基层沃土,“小院”书写大文章——从全国检察机关基层检察院建设高级研修班看基层检察工作新思路

- 全国总工会与最高检联合制定《办法》健全“工会+检察”法律监督协作机制 共护劳动关系和谐稳定

- 新增“首创”纪事记录2024年度法治中国进程“第一步” 《中国法治建设年度报告(中英文)》(2024)发布

- 中国法学会宪法学研究会国防与军事法律制度研究专业委员会举办研讨会 聚焦推进宪法关于国防建设事业规范的法治保障

- 学习贯彻党的二十届四中全会精神中央宣讲团报告会在中央政法委举行

- “问诊”审判一线 “输出”司法良方——法答网上线以来广受欢迎、运行良好

- 打造服务民生“直通车” 筑牢保障发展“压舱石” 广东公安坚持以人民为中心,全力增进民生福祉

- 监督力量拧成绳 基层治理有效能 潮州潮安推动“人大建议+检察建议”双向衔接转化

- 广州“亮码入企” 让执法“透亮”起来

- 优化法治服务 助企惠企促发展 云浮新兴护航民营经济高质量发展

- 凝聚众力筑平安 潮州走出群防群治特色路

- 步伐铿锵展英姿 青春聚力迎全运 深圳十二支少年警营队伍开展系列文体活动

- “空中尖兵”筑起立体巡防体系 云浮公安今年累计出动无人机8600余架次提升警务效能

- 侨批从“人守护”走向“云守护” 梅州梅县检察机关推动科技赋能侨批保护活化

- 深圳福田:构建金融纠纷一体化调处机制

- 珠中江阳4市启动规范性文件管理区域协同