“千里修书只为墙,让他三尺又何妨。”今年春节,这段三百年前的“六尺巷”佳话被归乡过年的东莞第三法院法官罗广杰写下了新的注脚,究竟发生了什么事?

三米土路引发的积怨

正月初一清晨,回梅州家乡过年的罗广杰正踩着老屋后湿润的泥土路踱步。这时,一辆停在不远处的警车,让他这位在法院工作了三十二年的法官本能地停住了脚步。

原来,是村里抬头不见低头见的两户邻居,因为一条土路闹了矛盾。

罗甲(化名)与罗乙(化名)是邻居,罗乙一家出入通行都需要经过罗甲家门口和菜园中间的土路,这条宽三米多的土路,已经承载了十几年的足迹。

但几年前,罗甲与罗乙因宅基地边界起了争执,两家人互相埋怨。一气之下,罗甲以门前土路的权属是自家的为由,将罗乙平常走的那段土路截断,挖成“断头路”,导致罗乙一家无法通行。

为此,罗甲与罗乙两家多次发生纠纷,邻里关系急转直下。2023年,罗乙诉至法院,经法院判决罗甲恢复一条3.5米宽的道路。但罗甲心中仍不服判决,坚持认为土路是属于自家的,不肯整平土地。尽管案件进入执行程序,可只要执行干警一走,罗甲便在道路上堆放杂物,影响罗乙一家通行,罗乙无奈只好报警求助。

作为一名从村里走出去的法官,罗广杰更明白,这案子缺的不是法槌,是打开心锁的钥匙。于是,罗广杰决定与村委一起给两家人将道路“疏通”。

调解桌上的“六尺巷”精神

来到现场,罗广杰细心勘察并梳理纠纷细节。可因为“堵心路”宿有积怨,罗甲与罗乙两家人各说各理,纠纷很难当即化解。

“我们一家在这通行十几年了,现在把小路挖了,我们搬运东西不方便不说,连通行也成问题,小路必须恢复至3.5米!”罗乙抱着胳膊气愤地说。

罗甲立马回道:“门前这路是我拿真金白银买的,凭什么让你们白走?”

两家人谁也不让谁,对调解也很抗拒。罗广杰只好将双方分开,从不同的角度做思想工作。

“即便土地使用权归您,但罗乙家在这小路通行了十几年,按照公序良俗原则,您要提供必要的便利,单方阻断小路侵犯了罗乙相邻通行权。”罗广杰用通俗易懂的语言向罗甲释法明理。

“罗甲七十多岁了,老人家认准他花钱买了地,你们双方因这个事争拗这么久,他心中有气。如果要他同意让出路来,你这边也得拿出让他接受的方案,跟他好好谈谈。”罗广杰劝导罗乙换位思考。

思考片刻后,罗乙主动提出让步:“这大过年的,我也不想闹得不愉快。只要他肯让路,我也不强求3.5米了,让路后导致菜园的损失,我愿意给罗甲一些补偿。”

对于罗乙提出的补偿,罗甲仍不情不愿。罗广杰便用熟悉的客家话向两人讲述“三尺巷”的故事,借机劝解罗甲。

“邻里之间的和睦比一寸土地的得失更重要,尤其是这条小路是两家生产、生活的必经之路。叔您想想,罗乙家中的母亲年纪也大了,若遇紧急情况通行受阻,这让罗乙一家如何是好?”......

提到罗乙的母亲,罗甲的脸色有些缓和。罗广杰抓住机会说:“两家人低头不见抬头见,以后子孙也都要在这条路上走的,咱们客家人讲究团结一致,能让就让一让吧!”

终于,罗甲点了点头说道:“既然都这么说了,我也愿意让一步。”考虑到菜园农作物的种植,罗甲最终同意让出宽2.5米的小路。听到罗甲主动让步,罗乙也爽快表示自己愿意出钱将小路修成水泥路。

大年初五早上,在罗广杰引导下,双方签下调解协议,约定该小路为双方共同使用,并商榷双方共同维护小路的义务细则。

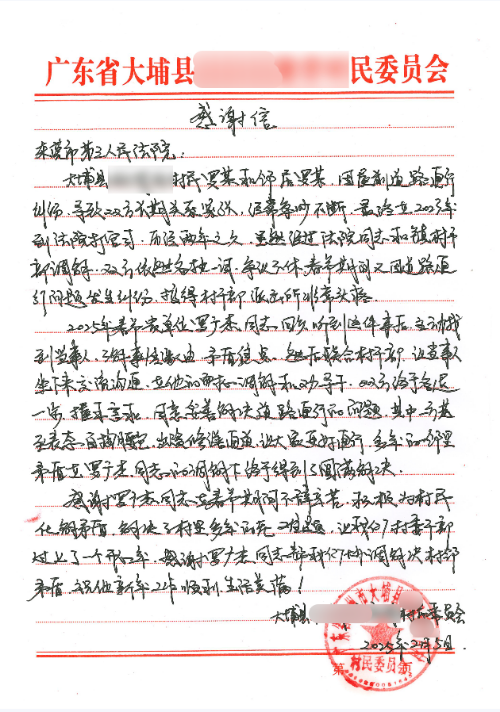

当地村委会送上的感谢信

目前,罗广杰已收到来自家乡的消息——那条被阻断几年的小路已完成修缮,此刻正准备整平路基,开启下一步施工。更令人欣慰的是,两家人也终于冰释前嫌。

- 检察机关前三季度共办理建设工程施工合同纠纷民事检察监督案件4800余件

- 从“纸面”落到实处 检察机关强化监督 确保刑罚交付无缝衔接

- 最高人民法院公布2025年1至9月司法审判工作主要数据

- 聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出网络违法犯罪 公安部公布打击整治网络谣言10起典型案例

- 唤醒“沉睡条款”之后……——刑法第43条拘役罪犯“回家权”照进现实

- 加强财产刑执行监督,维护当事人合法权益 检察机关强化刑事裁判涉财产部分执行监督

- 前三季度检察机关共起诉侵犯公民个人信息犯罪4400余人

- 中央政法委印发通知要求学习宣传洛桑扎西同志先进事迹

- 14个诈骗园区被一举铲除,诈骗数额超11亿元——缅北徐发启(徐老发)犯罪集团覆灭记

- 聚焦“减假暂”,着力守护公平正义——检察机关依法开展刑罚变更执行监督观察