“在县综治中心的帮助下,我终于拿到了拖欠很久的工资,非常感谢相关部门和工作人员,让我能够‘一站式’解决问题。”阳西群众雷某激动地说,县综治中心组织相关部门跟进,实现了“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”,帮助自己解决了久拖未决的欠薪问题,

平安,民之所盼,发展之基。近年来,阳江市阳西县严格落实中央、省委、市委工作部署,坚决落实维护社会稳定责任制,全面统筹谋划平安建设工作,打出了一套平安建设“组合拳”,着力将群众矛盾化解在基层,全力守护社会安定、百姓安宁。

在今年9月召开的平安广东建设工作会议上,阳西县因连续六年获评考核优秀等次,获颁“一星平安鼎”。这是继2023年9月被省委平安办授予“平安鼎”后,该县再次“加星”,也为平安阳西建设绘出浓墨重彩的一笔。

阳西法治宣传教育贴近群众,贴近基层,贴近实际。图为阳西法治广场。

凝聚平安联创工作合力

安全感和满意度显著提升

阳西各镇各单位各司其职、协同作战,形成齐抓共管、平安联创的工作合力,确保平安建设领导到位、组织到位、责任到位、保障到位、宣传到位,为平安阳西建设提供有力保障。

运用“专业+机制+大数据”新警务模式,阳西县构建完善了侦查打击体系和公安机关刑事侦查中心,尤其在开展扫黑除恶、禁毒、打防电诈、打击盗窃、打击街面违法犯罪等方面,纵深推进打击整治工作,通过以打促防,助力推动平安建设。目前,全县已建设超过6700个视频监控点位,以科技赋能社会治安防控。

2022年、2023年、2024年,全县刑事案件立案数分别同比下降5.3%、24.8%、33.9%。其中,2023年、2024年刑事案件立案数分别创近20年来的新低。目前,阳西社会治安总体呈现“立案数和警情数下降、破案率上升”的“两降一升”良好态势,每一个数字都是让群众安全感显著提升的最好“答卷”。

在着力构建共建共治共享的社会治理新格局的过程中,阳西县通过建立“五室合一”机制,打造“老玛”“赖老”等6个品牌调解室,推动党代表、人大代表、人民调解员、平安志愿者、村(社区)顾问律师参与基层矛盾纠纷调解,多元化解基层矛盾纠纷。今年以来,全县受理矛盾纠纷超过1700件,化解率达95%以上。

群众为“老玛”送来锦旗。

综治中心承诺让群众“只进一扇门,最多跑一地”。

有矛盾找综治中心

群众办事“只进一扇门,最多跑一地”

近年来,阳西建强县镇两级综治中心,推动职能部门及调解组织通过常驻、轮驻、随驻等方式进驻综治中心,构建大调解格局体系。如今,“有矛盾找综治中心”已经成为阳西群众的广泛共识。

今年2月18日,县委政法委及相关进驻部门入驻阳西县综治中心办公,围绕推进县级综治中心“五有”目标和“5+2”规范化要求,让人民群众化解矛盾纠纷“最多跑一地”。

县综治中心设有人民来访接待厅、部门进驻室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、巡回法庭、劳动争议仲裁庭、行政复议听证室,现有6个部门常驻、10个部门及群团组织轮驻,还建有20名调解能手组成的调解专家库,并统筹诉讼服务中心、检察服务中心、公共法律服务中心等有关功能,通过与县群众信访诉求综合服务中心、县调解中心合署办公,实现了“多中心合一”“一体化办公”。

今年6月,群众雷某来到县综治中心反映其被长期拖欠工资7万元。依托“访调对接”机制,工作人员迅速为其转到常驻县综治中心的县人民调解委员会开展先行调解。有了综治中心组织相关部门跟进,使雷某这样的办事群众能够实现“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。

专职调解员在确认情况属实后,向企业负责人说明了关于恶意欠薪的法律后果,最终其愿意先支付1万元工资给雷某,余下工资分期支付,该调解方案得到了雷某的认可。随后,县人民调解委员会协调监督实际支付情况,使这起拖欠数年的劳资纠纷终于得到顺利解决,综治中心也兑现了“只进一扇门,最多跑一地”的承诺。

山歌唱出平安“新词”

法治宣教“润物细无声”

“诈骗手法各不同,时刻提防不放松;只因大意和贪念,家庭富裕变成穷……”作为阳江山歌非物质文化遗产省级传承人,年逾七旬的谭闰瑜为古老的山歌赋予了新词。阳江山歌是一种民间口头说唱艺术,备受阳西群众的喜爱。

谭闰瑜是土生土长的织篢镇石埗村人,他数十年来传承和发展阳江山歌艺术,也经常回到家乡演出。为了让这门古老的艺术形式历久弥新,谭闰瑜将其作为开展平安法治宣传的新渠道。在悠扬的歌声中,村民们在欣赏艺术的同时也学习和掌握了平安法治相关知识。

在石埗村党总支和驻镇帮镇扶村工作队的推动和支持下,该村打造了石埗平安法治公园,不仅为村民们提供了休闲娱乐的好去处,也成为学习法治文化的重要阵地。在“润物细无声”的过程中,石埗村逐渐培育出淳朴民风,尊法、学法、用法、守法的意识在村里蔚然成风,村民们也形成了“办事依法、遇事找法、解决问题靠法”的行动自觉。

近年来,阳西坚持全面落实“八五”普法规划,每月定期举行“普法日”活动,积极推动构建“1+3+3+3”普法宣传新机制,持续开展“法律七进”活动,联动全县上下构建大普法格局。

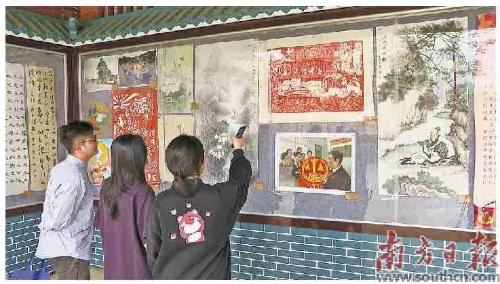

通过深挖本地优秀传统文化资源,阳西将法治元素植入书画、楹联、山歌、白榄等艺术创作,深入各镇举办“送法下乡”法治宣传晚会、“榕树下”普法讲堂等,使法治宣传教育更贴近群众,贴近基层,贴近实际。

阳西各部门全面落实“谁执法谁普法”工作,《阳西县法律驿站“四个维度”提升公民法治素养》获得2023—2024年广东省国家机关“谁执法谁普法”优秀普法工作项目。

群众观看阳西法治书画主题展览。

一线实践

“老玛”为民化解大小事

近年来,阳西县始终坚持和发展新时代“枫桥经验”,充分发挥“法律明白人”专业优势,既坚守法律底线,又兼顾人情温度,让调解不仅解决“法理之争”,更化解“心里疙瘩”,为社会和谐稳定筑牢坚实基础。

在新墟镇,当地儿媳称呼婆婆为“玛”,家庭矛盾通常由“玛”来调解。2019年,新墟镇结合地方实际,发动群众威望高、调解技巧强的人民调解员和退休老干部等“五老”人员参与,打造了新墟镇“老玛”调解工作室,针对山林土地纠纷、欠薪欠资纠纷、损害赔偿纠纷、婚姻家庭纠纷等开展调解工作。

“老玛”调解员主要是退休干部,她们经常深入基层,主动排查矛盾纠纷的苗头隐患,力求将其消除在萌芽状态。“老玛”调解员从“情、理、法”等多个角度进行耐心劝解,并提出合理的解决方案,所以能够成功化解群众矛盾。

坚持“暖心调解、促进和谐”的工作理念,“老玛”调解工作室做到一般纠纷就地调解、疑难纠纷“智库”调解、重大纠纷联合调解,以实际行动诠释着新时代“枫桥经验”的深刻内涵,为维护地方的和谐稳定作出了积极贡献。

“一星平安鼎”

背后的治理密码

当一尊“平安鼎”再次被“加星”,这不仅是荣誉的叠加,更是一座县城基层治理能力提升的有力注脚。阳西县连续六年获评平安建设考核优秀等次,两度“问鼎”的背后,藏着怎样的治理密码?

平安,从来不是一句空洞的口号。在阳西,它化作了街巷间守护安宁的“电子眼”,化作了刑事案件立案数连续三年下降的坚实曲线,更化作了群众“只进一扇门,最多跑一地”的踏实体验。这些看似冰冷的数字和设施,编织成的却是一张有温度的安全网。

这张网的织就,靠的不是单打独斗,而是系统性的治理创新。从“专业+机制+大数据”的新型警务模式,到“五室合一”的矛盾纠纷调解机制,从县综治中心的“一站式”服务,到遍布乡村的品牌调解室,阳西构建了一套环环相扣的治理体系。这套体系既有科技的“硬支撑”,更有人文的“软关怀”。

尤为可贵的是,阳西找到了传统与现代的最佳结合点。当年逾七旬的非遗传承人谭闰瑜用山歌传唱防诈骗知识,当“老玛”调解室用最接地气的方式化解家长里短,我们看到的是治理智慧的本土化表达。这些充满泥土芬芳的创新,让平安建设不再是高高在上的行政指令,而是融入日常的生活实践。

治理的成效,最终要由百姓来评判。雷某在综治中心拿回被拖欠工资后的那句“非常感谢”,比任何数据都更有说服力。当“办事依法、遇事找法、解决问题靠法”成为群众的自觉选择,当“有矛盾找综治中心”成为社会共识,这意味着法治精神已在这片土地生根发芽。

从阳西的实践中可以见得,平安建设绝非一日之功。它需要视频监控的技术赋能,更需要调解员的耐心细致;需要严格执法的刚性,也需要山歌宣教的“柔情”。这套“刚柔并济”的治理哲学,正是阳西能够连续六年获评平安建设考核优秀等次的深层原因。

从“平安鼎”到“一星平安鼎”,变化的不仅是称号,更是人民群众持续提升的获得感、幸福感、安全感。它时时刻刻提醒着阳西,平安建设永远在路上,只有不断创新治理方式,提升治理效能,才能让平安阳西长治久安。

- 为开创法治中国建设新局面贡献公安力量 在习近平法治思想指引下推动法治公安建设迈上新台阶

- 一场承载着新时代检察党建使命的盛会——中国共产党最高人民检察院机关第九次党员代表大会侧记

- 莫使“维权盾”成为“侵权矛”——最高法院知产法庭加强诚信建设治理恶意诉讼工作纪实

- 恶意诉讼牟利?“此路不通”!最高法发布治理知识产权恶意诉讼典型案例

- 10个评议小组深入各地评议222件案件 全国检察机关刑事案件出庭支持公诉评议活动观察

- 与时偕行开新局——习近平法治思想引领新时代法治公安建设述评之三

- 《习近平法治思想学习纲要(2025年版)》出版发行

- 铸牢忠诚检魂 担当法治使命——最高人民检察院以高质量党建促进高质效履职

- 为强国建设民族复兴伟业提供有力法治保障 在习近平法治思想指引下合力开创法治中国建设新局面

- 中共中央宣传部、中央全面依法治国委员会办公室发出关于认真组织学习《习近平法治思想学习纲要(2025年版)》的通知