晨光穿过松庵书舍的雕花窗棂,落在孩子们临摹“法”字的宣纸上。这座始建于明朝的古村落里,镬耳屋的飞檐与“法治塘水铺”的蓝色标识相映成趣,四百余年的书香文脉正与现代法治精神碰撞出奇妙的火花。

作为“全国文明村”、广东省“百千万工程”首批典型村和省“民主法治示范村”,佛山市三水区大塘镇莘田村用老建筑装新思想,以古智慧解新难题,走出了一条独具特色的法治乡村建设之路。

百年书舍焕新颜:从笔墨香到法治韵

“莘草生山泽”,得名于草木的莘田村,自古便以“崇德尚学”闻名。村内保留完好的书舍、宗祠、旗杆石,默默诉说着“耕读传家”的往事。如今,松庵书舍、本庵书舍褪去历史尘埃,在修旧如旧的基础上注入法治基因。

2024年5月29日,书舍前锣鼓喧天,“法治塘水铺”儿童法治教育基地与华南农业大学“乡村普法实践基地”同时揭牌,这处“活态文化遗产”被按下“重启键”。

走进“法治塘水铺”,仿佛踏入一座法治文化迷宫:法治图书角的《中华人民共和国民法典》绘本被翻得卷了边,亲子阅读区的家长正和孩子共读“小明的权利”系列故事;游戏互动区里,低龄儿童通过“安全小卫士”角色扮演,在追逐嬉笑中学会远离校园暴力与毒品。

“我们特意设计‘一米高度’的普法场景,让孩子踮脚就能触碰法律的温度。”莘田村法律顾问孔律师说。书舍后院的崇法堂里,木桌条凳仍保持着旧时模样,却成了调解的“议事厅”,墙上悬挂的“明德崇法”匾额与《中华人民共和国人民调解法》条文相映,诉说着“老规矩”与“新法律”的共生。

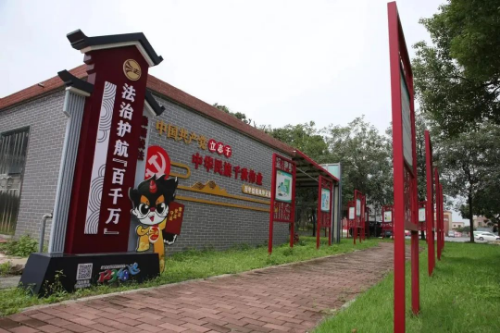

不止书舍,全村已形成“一核多点”的法治阵地网络:法治广场每年举行宪法宣誓,领导干部当众立誓,村民围观见证;法治主题公园的“聚贤亭”里,乡亲们围坐议事,亭周的历代乡亲功德牌与法治名人简介相映成趣;党群服务中心的“公共法律服务站”里,驻村律师定期坐班,村民抬脚就能找法问法;就连田间地头的宣传栏,都用生动形象的漫画解读《中华人民共和国民法典》,让法治真正“接地气”。

乡亲调解润乡风:用熟人情解千千结

“有事到聚贤亭谈,有理到崇法堂讲”,这是莘田村流传的新俗语。依托书舍文化设立的调解工作室,让“和事佬”们有了正式“办公点”,也让百年书舍成为化解矛盾的“减压阀”。

2024年3月,村民李某因邻居黄某占用“自家空地”泊车动了肝火,调解员李福标把两人请进书舍。“你看这书舍几百年历史,靠的就是‘共守’二字。”李福标先泡上一壶茶,再翻开《中华人民共和国民法典》指着“集体土地所有权”条款,从“远亲不如近邻”的老话聊到法律规定,最终让李某明白公共用地“谁也不能占”,黄某也承诺规范停车。这场纠纷的化解,正是“祠堂+乡亲+调解”模式的生动实践。

更令人动容的是植奶奶的赡养故事。2023年11月,五个子女因赡养问题争执不下,“法律明白人”莫葵珍把大家带到书舍,指着墙上历代乡亲匾额,结合《中华人民共和国老年人权益保障法》细细劝说。“当年植奶奶在这书舍门口给你们缝书包,现在该轮到你们尽孝了。”一番话让子女们红了脸,最终达成轮流照料协议。如今,植奶奶常来书舍晒太阳,逢人就夸“书舍里的理,比金子还珍贵”。

为让调解更有“底气”,村里还推行“1名法律顾问+N名法律明白人”机制:从村“两委”成员、村民小组长、“五老”人员中遴选“法律明白人”,每月由驻村律师培训法律知识,再由他们带着《调解手册》走村入户。村民说:“现在村里吵架少了,讲道理的多了,因为大家都知道‘法字比面子大’。”

童心普法种春芽:法治教育从“第一笔”开始

“一撇一捺写‘法’字,一生一世守规矩。”佛山市中级人民法院侯法官化身“老夫子”,握着孩童的手写下启蒙第一笔。这场“法治开笔礼”上,孩子们穿着汉服诵读法治典训,稚嫩的声音在书舍梁间回荡——这是莘田村专为学龄前儿童设计的“法治启蒙第一课”,200余名孩子在这里系好“人生第一粒法治纽扣”。

暑期的“法治夏令营”更是把书舍变成欢乐的海洋。华南农业大学的法学学子们带着《红心闪闪照大塘》的原创诗歌而来,教孩子们用彩笔描绘“我心中的法治世界”;在“美丽庭院+法治”盆栽活动中,每株幼苗都挂着“物权”“环保”的小卡片;《中华人民共和国未成年人保护法》讲座上,“普法姐姐”麦景桃用“大灰狼与小红帽”的故事讲解自我保护知识。

“以前觉得法律是严肃的条文,现在知道它就像书舍的屋檐,能为我们遮风挡雨。”参加夏令营的小学生小林说。这种“沉浸式”普法,让法治种子在孩子们心中悄然发芽。

政校携手拓新路:法治护航“百千万”

莘田村的法治实践,离不开“外脑”助力。在2024年莘田村“百千万工程”村晚现场,大塘镇政府与华南农业大学法律实践教学中心签订共建协议,将“乡村普法实践基地”的智力资源转化为治理效能。这是佛山市首个乡村普法实践基地,也是高校服务乡村法治建设的创新尝试。

华农师生带来的不仅是夏令营课程:他们协助村里培训“法律明白人”,让村民小组长变身“普法网格员”;在“冬瓜王大赛”现场讲解地理标志保护,帮农户守住“金字招牌”;走进综合养老服务中心,用“防诈骗情景剧”守护老人“钱袋子”。华南农业大学法律实践教学中心主任钟继军定期驻村指导,为“1+6+N”社会治安综合治理体系建设出谋划策,他说:“莘田村的实践证明,乡村法治建设既要‘接地气’,也要‘接天线’,让专业力量扎根泥土。”

如今的莘田村,法治主题公园的“淼小法”人偶与书舍的孔子像隔空对话,荔枝林讲堂的党课与调解会相映成趣。正如三水区副区长钱静瑜所言:“活化历史不是守旧,而是让老祖宗的智慧与新时代的法治精神同频共振。”

当暮色染红书舍的青砖,法治灯笼次第亮起,照亮的不仅是古村的石板路,更是乡村治理的新路径。在这里,每一块砖瓦都在诉说:传统文脉与现代法治的相遇,能让乡村振兴的脚步更稳、更远。

- 铭记伟大胜利 凝聚奋斗伟力 习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话激励全国公安机关优秀基层单位踔厉奋发锐意笃行

- 交流的平台 学术的盛宴——海峡两岸检察制度研讨会走过十年

- 你以热血换国泰,我以履职护民安——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在检察干警中引发热烈反响

- 正义在回响——纪念抗战胜利80周年法治数字博物馆正式上线

- 赓续不朽抗战精神 恪守司法为民初心——全国模范法官代表参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会深受鼓舞

- 外资企业所得到法律服务越来越实 中国贸促会多措并举助力外资企业在华发展

- 弘扬伟大抗战精神 为中华民族伟大复兴贡献公安力量——习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话在全国公安机关引发热烈反响

- 薪火相传 继往开来 走向新的辉煌 公安英模谈受邀观礼阅兵式感想

- 山河热血 薪火相传 公安队伍传承伟大抗战精神、投身民族复兴伟业

- 穿越历史烽烟 汇聚正义力量——写在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际