796.3万元!这是云浮市新兴县司法局2025年上半年通过人民调解为农民工成功追回的欠薪数额,犹如一股暖流,滋润着劳动者的心田。更令人瞩目的是,上半年全县各级调解组织共受理人民调解653宗,成功化解纠纷650宗,成功率高达99.54%,调解总量和涉及金额均实现同比大幅度跃升。

亮眼成绩单的背后,是该局持续深化基层社会治理创新的生动缩影。今年以来,一项以“所所共建”为核心的小切口改革,如同精巧的手术刀,精准切入基层治理痛点,成功撬动了矛盾纠纷多元化解和治理效能的大提升,为维护社会和谐稳定注入了强劲法治动能。

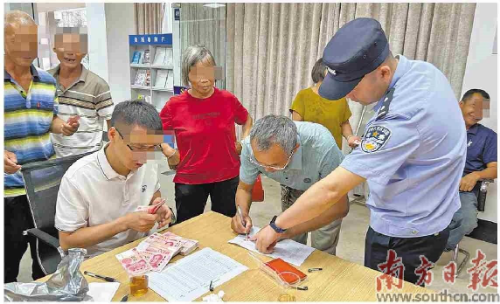

6月26日,稔村镇司法所联合稔村派出所加班加点成功调处一起欠薪纠纷。

5月29日,太平镇司法所联合太平派出所成功调处一起持续多年的田地分配纠纷。

试点

精准结对 构建协同治理新格局

基层治理千头万绪,矛盾纠纷复杂多元。面对新形势新挑战,如何有效整合资源、提升化解矛盾纠纷的效率与质量,成为摆在基层治理者面前的关键课题。新兴县司法局立足实际,在持续推进“1+6+N”基层社会治理体系(如老支书调解室、边界调解室、庭所共建、“人民调解+司法确认”等)建设的基础上,于今年3月再次打出创新组合拳——携手县公安局联合印发《新兴县关于加强“警调对接”工作机制 开展“所所共建”试点工作方案》。

蓝图绘就,重在落实。新兴县司法局与县公安局精心选取了新城镇、太平镇、东成镇作为试点区域,明确新城镇司法所、太平镇司法所、东成镇司法所分别与对应的新城派出所、城南派出所、太平派出所、东成派出所建立“共建结对”关系。

试点工作迅速铺开,呈现出三大鲜明特色:

“人民调解室”进驻派出所,筑牢警调对接基石:在4个试点派出所内,统一设置了规范化的“人民调解工作室”。这不仅是物理空间的整合,更是工作流程的再造与优化。方案清晰界定了公安派出所“人民调解工作室”受理纠纷的范围,制定了标准化的“警调对接”工作流程,确保矛盾纠纷能够在第一时间被甄别、流转至最合适的调解力量手中。人民调解员常驻或按需派驻,成为衔接警情处置与专业调解的关键一环。

法律顾问深度参与,注入专业法治力量:充分发挥一村(社区)一法律顾问的制度优势,将其纳入共建体系。当涉及村(社区)集体或公民的矛盾纠纷在派出所受理后,司法所会及时协调安排该村(社区)的法律顾问介入,配合派出所民警和调解员提供专业法律意见、参与调解过程、协助起草协议,将法律服务精准嵌入到纠纷调处的前沿阵地。今年上半年,法律顾问参与各镇人民调解案件35宗,与司法所、派出所联合开展现场法律服务活动9场次,协助派出所成功化解纠纷8宗。

特殊人群共管共帮,织密安全稳定防护网:将社区矫正和安置帮教这两项维护社会稳定的重要工作纳入共建范畴。一方面,试点区域的派出所民警被邀请加入社区矫正对象的矫正小组,利用其熟悉治安情况和震慑力的优势,参与对社区矫正对象的日常监督、教育和行为矫治。另一方面,派出所民警与司法所工作人员联合开展安置帮教对象走访工作,实现信息共享、动态精准掌握,共同落实帮扶救助和教育管理措施,有效预防和减少重新违法犯罪。数据显示,全县目前在册社区矫正对象229人、安置帮教对象1159人,均实现有效管控和帮扶,各项关键指标(衔接率、重点对象接送率、建档率、帮教率)均达100%,为社会稳定奠定坚实基础。

成效

效能跃升 “1+1>2”效应显著

经过数月的实践探索,“所所共建”模式释放出强大的治理效能,有效解决了基层治理力量分散、协同不足的问题,形成了资源共享、优势互补、协同发力的良好格局,真正实现“1+1>2”的改革目标:

矛盾纠纷化解驶入“快车道”:新模式显著提升了纠纷化解效率和成功率。简单纠纷由司法所调解员快速响应、就地化解;复杂疑难纠纷则由民警(辅警)与调解员、法律顾问组建“联合调解组”,发挥“法理+情理”双重优势,合力攻坚。试点启动至今,新兴县通过“警调对接”机制已成功化解矛盾纠纷40宗。

典型案例令人印象深刻:东成镇司法所与东成派出所紧密协作,耗时数月成功啃下一起复杂的经济赔偿纠纷“硬骨头”;太平镇司法所联合太平派出所,则成功化解了一起困扰当事人长达4年的家庭承包土地分配纠纷,真正做到案结事了人和。

预防预警能力筑牢“防火墙”:调解员与公安民警在联合调处、联合走访中深度融入基层网格,能够更敏锐地发现苗头性、倾向性问题,提前研判预警,将不稳定因素化解在萌芽状态。这种深度融合,极大地强化了派出所和司法所作为基层治理“前沿哨所”和“第一道防线”的作用,有效预防了“民转刑”“小转大”案件的发生,提升了源头治理水平。前述社区矫正与安置帮教工作的联动成效,正是预防效能的集中体现。

群众法治获得感显著增强:“所所共建”模式的核心优势在于其便捷性与综合性。群众在派出所或司法所任何一个站点,都能“一站式”获得调解服务、专业法律咨询、法律援助指引等多元法治服务。“以前解决纠纷可能要跑好几个地方,现在基本‘只进一扇门’,省时省力又省心。”一名体验过服务的群众如是说。这种机制有效减少了群众在部门间“来回跑”“多头找”,大幅降低了纠纷解决的时间和经济成本,让人民群众实实在在感受到法治的便利与温度,满意度持续提升。

“所所共建”模式的初步成功,为新兴县提升基层社会治理现代化水平开辟了新路径、积累了宝贵经验。展望未来,新兴县司法局表示,将持续深化和完善“所所共建”模式,为实施“百县千镇万村高质量发展工程”提供坚实的法治支撑。与此同时,该局将“所所共建”作为深化依法治县实践的重要抓手,推动法治力量更精准高效地服务基层、服务群众、服务发展,以更高水平的法治建设,为全县经济社会高质量发展保驾护航。

名词解释

所所共建

“所所共建”的核心,在于打破公安派出所与司法所原有的职能壁垒和资源界限。它以派出所与司法所的“小切口”联合为载体,巧妙融合了“派出所的刚性执法震慑力、司法所的柔性调解专业力以及村(社区)法律顾问的法理支撑力”。目标是实现“警调对接”的无缝衔接,构建起一个集矛盾预警、联合调处、法律服务于一体的基层治理新闭环。

具体而言,就是将民间纠纷、部分治安案件及刑事案件的民事赔偿纠纷纳入共建调解范围,努力在群众心中树立起“有警情找警察,有纠纷找调解,要法律帮助找律师”的清晰共识。

“关键在于资源的深度整合与机制的协同联动。”新兴县司法局相关负责人强调,“通过党建引领,由党员领导干部带头搭建协作桥梁,‘所所共建’力求变‘单打独斗’为‘并肩作战’,让基层治理的‘毛细血管’更畅通、更有力。”

- 最高检发布检察机关依法惩治危害食品药品安全犯罪典型案例 坚持“四个最严”要求 有力维护人民生命健康安全

- 破解工程质量“扯皮困局” 司法亮出“质量第一”硬标尺

- 最高法发布涉民营企业产权和民营企业家权益保护再审典型案例

- 护航经济社会高质量发展 经济犯罪检察工作,未来这样做

- 扎根基层沃土,“小院”书写大文章——从全国检察机关基层检察院建设高级研修班看基层检察工作新思路

- 全国总工会与最高检联合制定《办法》健全“工会+检察”法律监督协作机制 共护劳动关系和谐稳定

- 新增“首创”纪事记录2024年度法治中国进程“第一步” 《中国法治建设年度报告(中英文)》(2024)发布

- 中国法学会宪法学研究会国防与军事法律制度研究专业委员会举办研讨会 聚焦推进宪法关于国防建设事业规范的法治保障

- 学习贯彻党的二十届四中全会精神中央宣讲团报告会在中央政法委举行

- “问诊”审判一线 “输出”司法良方——法答网上线以来广受欢迎、运行良好

- 打造服务民生“直通车” 筑牢保障发展“压舱石” 广东公安坚持以人民为中心,全力增进民生福祉

- 监督力量拧成绳 基层治理有效能 潮州潮安推动“人大建议+检察建议”双向衔接转化

- 广州“亮码入企” 让执法“透亮”起来

- 优化法治服务 助企惠企促发展 云浮新兴护航民营经济高质量发展

- 凝聚众力筑平安 潮州走出群防群治特色路

- 步伐铿锵展英姿 青春聚力迎全运 深圳十二支少年警营队伍开展系列文体活动

- “空中尖兵”筑起立体巡防体系 云浮公安今年累计出动无人机8600余架次提升警务效能

- 侨批从“人守护”走向“云守护” 梅州梅县检察机关推动科技赋能侨批保护活化

- 深圳福田:构建金融纠纷一体化调处机制

- 珠中江阳4市启动规范性文件管理区域协同