九月的岭南,秋光正好。9月16日,广州举行的2025年平安广东建设工作会议上,一份沉甸甸的荣誉被递到梅州市大埔县代表手中——“一星平安鼎”。这是继2023年首获“平安鼎”后,梅州市大埔县在平安建设领域斩获的又一省级荣誉,而连续6年平安梅州建设考评优秀的成绩,更让其成为广东县域平安建设的标杆。

作为广东首个原中央苏区县,大埔县的平安建设始终浸润着红色基因与客家特色。从“平安中国建设示范县”“全国未成年人保护示范县”,再到如今的“一星平安鼎”,这份亮眼的“平安成绩单”背后,是大埔县多年来深耕细作、统筹高质量发展与高水平安全的生动实践,更是其坚持和发展新时代“枫桥经验”,走出特色平安建设之路的有力印证。如今,大埔县群众安全感、政法工作满意度稳居全省前列,“平安大埔”已成为当地一张响当当的名片。

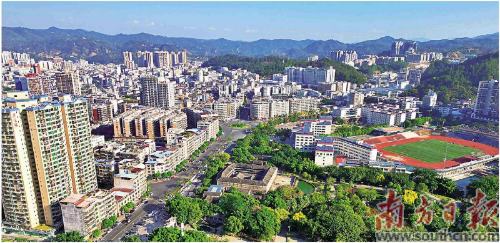

大埔县织密人民群众“幸福网”。图为县城航拍图。

党建引领+机制保障 筑牢“大平安”根基

“平安鼎”的评选规则清晰而严格:连续3年全市平安建设考评优秀且各年度考评结果均排名全市各县(市、区)前三分之一可获“平安鼎”,每再续3年优秀方能“增星”。大埔能从众多县域中脱颖而出,摘得“一星平安鼎”,始于坚持将平安建设定为“一把手”工程的战略布局,以党建为引领,构建起覆盖全域的“大平安”责任体系。

翻开大埔平安建设的工作日志,县委常委会、县政府常务会定期专题研究部署平安建设工作的记录比比皆是。为打破部门壁垒、凝聚治理合力,大埔设立“1办12组”统筹协调机制,“1办”即平安建设领导小组办公室,“12组”涵盖综治、公安、应急管理等多个领域相关部门,明确各单位权责清单,形成“上下贯通、层层发力”的联动格局。在此基础上,大埔还细化建立42项工作机制,从矛盾纠纷排查化解到社会治安防控,从安全生产监管到防灾减灾救灾,每一项工作都有章可循、有据可依。

“平安建设不是某个部门的‘独角戏’,而是全县上下的‘大合唱’。”大埔县平安建设领导小组办公室负责人表示。依托“1办12组”机制,大埔构建起县、镇、村三级“大平安”责任网,县级统筹调度、镇级具体落实、村级前端排查,形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作链条。

机制的落地,离不开督导考评的“助推器”。大埔将平安建设工作纳入全县绩效考核体系,实现“工作有标、考核有据、奖惩分明”,倒逼责任落实,激发基层干事热情。正是这套“党建引领+机制保障+督导考评”的组合拳,为大埔连续6年保持平安梅州建设考评优秀筑牢了根基。

大埔县摘得“一星平安鼎”。

打防结合+科技赋能 守住安全稳定底线

平安,是群众最基本的诉求,更是发展的前提。大埔深知,唯有守住安全稳定的底线,才能让群众安心、企业放心。近年来,大埔坚持“打防结合、预防为主”,紧盯突出犯罪、聚焦风险隐患,用“硬核”举措织密安全防护网。

在打击犯罪方面,大埔公安始终保持高压态势。2023年以来,大埔公安将打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣产品工作作为护航经济高质量发展、保障民生安全的有力抓手,成功破获涉及两省多市的全链条假冒注册商标系列案件,共查处1处非法销售点,查封2家生产工厂,捣毁3处制假窝点,化解5宗积案,抓获犯罪嫌疑人15名,查获伪劣产品30余万件,涉案价值超1.1亿元。这起案件的侦破,不仅为企业挽回了经济损失,更净化了当地市场环境。

“感谢大埔公安民警帮我们公司挽回经济损失,你们辛苦了!”去年1月,某公司代表将一面锦旗送到大埔公安办案民警手中,表示感谢。

针对群众深恶痛绝的盗窃、电诈等案件,大埔公安同样“快准狠”。去年4月28日,大埔县茶阳派出所接连接到4名群众报警,称家中财物被盗,损失近2万元。警情就是命令,大埔公安刑侦大队与茶阳派出所立案侦查,仅用17小时就锁定犯罪嫌疑人丘某,并将其成功抓获,追回全部被盗财物。“谢谢你们这么快就破了案,帮我们挽回了损失。”受害人拿到追回的财物时激动地说。

与此同时,大埔持续推进电信网络诈骗打击整治工作,通过“精准预警+宣传防范+源头治理”,实现电诈发案和财产损失连续三年“双下降”,2024年全县警情更是创下近十年新低。高陂派出所凭借规范的执法流程、高效的办案能力,获评“全国公安机关执法示范单位”,成为大埔公安执法规范化建设的缩影。

打击的同时,防范同样关键。传统的防控模式已难以适应新形势,必须借助科技力量提升治理效能。近年来,大埔大力推进“雪亮工程”和各类平安视频建设,在县城主次干道、乡镇重点区域、农村村口安装高清监控摄像头,实现公共区域视频监控全覆盖,并搭建“专业+机制+大数据”侦查中心,有力支撑“打防管控”工作提质增效;依托“粤平安”社会治理云平台,整合公安、综治、信访等部门数据资源,实现风险隐患“早发现、早预警、早处置”。2024年,大埔公安依托网络合成作战中心,成功破获全国首例非法倒卖USDT虚拟货币案。

多元共治+文化聚力 激活平安建设“一池春水”

平安建设,群众不仅是受益者,更是参与者。大埔深知,仅靠政府部门“单打独斗”难以实现长治久安,必须发动群众、依靠群众,让平安建设从“政府主导”转向“全民共建”。

走进大埔县综治中心,宽敞明亮的大厅里,“一站式”服务窗口整齐排列,公、检、法、司等部门工作人员集中办公,为群众提供矛盾纠纷调解、法律咨询、信访接待等服务。去年,市民王先生因网购课程遭遇机构“失联”,辗转多个部门反映未果,最终来到县综治中心求助。工作人员了解情况后,立即启动复杂矛盾“1+5+N”会商机制(县综治中心牵头,法院、检察院、公安、司法和信访5部门联动,N个关联单位协同),联系市场监管等部门联动处置,不仅帮助王先生成功退费3万元,还排查出其他13名涉事群众,为他们追回课程费共计6万余元。“原本以为钱要不回来了,没想到在综治中心一次就解决了,太感谢了!”王先生说。

这一案例的背后,是大埔对矛盾纠纷化解机制的创新。依托县镇管理体制改革试点,大埔高质量推动县镇两级综治中心规范化建设、实体化运行,创新“调解+仲裁+诉讼”递进式解纷机制,将分散在各部门的调解资源整合起来,形成“一个中心管到底、多个部门齐发力”的解纷格局。同时,大埔划分551个全科网格,配备777名网格员,常态化开展矛盾纠纷排查、安全隐患巡查、政策宣传等工作,将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

数据显示,大埔基层矛盾纠纷化解率达98.74%,82.1%的村(社区)实现“无到县级以上信访”,百侯镇综治中心更成为全省“1+6+N”工作体系建设先进典型。

为激发群众参与平安建设的热情,大埔深挖苏区红色文化与客家优秀传统文化的时代价值,创新推出一系列接地气的治理模式。

在三河镇,“榕树下议事”已成为村民参与村务治理的重要平台,村干部、网格员与村民围坐在大榕树下,讨论村里的安全隐患、矛盾纠纷,共同商量解决方案。

在湖寮镇,“四微联治”模式(微网格、微实事、微服务、微驿站)让平安建设融入群众日常生活,在回应群众急难愁盼中推动治理途径有效畅通。

目前,全县组建义务巡防队、平安志愿者等9支群防群治队伍13596人,他们活跃在街头巷尾,开展治安巡逻、矛盾调解、应急救助等工作。

同时,大埔县多个村(社区)创新“功德长廊”“积分超市”等模式,用“看得见的实惠”和“摸得着的荣誉”调动群众积极性,深度参与“百县千镇万村高质量发展工程”(下称“百千万工程”)、绿美广东生态建设。近年来,动员社会力量捐资捐物支持“百千万工程”建设达2亿元,形成“全民共建、全民共享”的平安建设氛围。

“‘一星平安鼎’是肯定,更是鞭策。”大埔县相关负责人表示,下一步,大埔将继续深化党建引领、科技赋能、群众参与的治理模式,巩固现有成果,补齐短板弱项,向着“二星平安鼎”的目标冲刺,为广东推进中国式现代化筑牢县域平安基石,让“平安大埔”的名片更加闪亮。

- 最高检发布检察机关依法惩治危害食品药品安全犯罪典型案例 坚持“四个最严”要求 有力维护人民生命健康安全

- 破解工程质量“扯皮困局” 司法亮出“质量第一”硬标尺

- 最高法发布涉民营企业产权和民营企业家权益保护再审典型案例

- 护航经济社会高质量发展 经济犯罪检察工作,未来这样做

- 扎根基层沃土,“小院”书写大文章——从全国检察机关基层检察院建设高级研修班看基层检察工作新思路

- 全国总工会与最高检联合制定《办法》健全“工会+检察”法律监督协作机制 共护劳动关系和谐稳定

- 新增“首创”纪事记录2024年度法治中国进程“第一步” 《中国法治建设年度报告(中英文)》(2024)发布

- 中国法学会宪法学研究会国防与军事法律制度研究专业委员会举办研讨会 聚焦推进宪法关于国防建设事业规范的法治保障

- 学习贯彻党的二十届四中全会精神中央宣讲团报告会在中央政法委举行

- “问诊”审判一线 “输出”司法良方——法答网上线以来广受欢迎、运行良好

- 打造服务民生“直通车” 筑牢保障发展“压舱石” 广东公安坚持以人民为中心,全力增进民生福祉

- 监督力量拧成绳 基层治理有效能 潮州潮安推动“人大建议+检察建议”双向衔接转化

- 广州“亮码入企” 让执法“透亮”起来

- 优化法治服务 助企惠企促发展 云浮新兴护航民营经济高质量发展

- 凝聚众力筑平安 潮州走出群防群治特色路

- 步伐铿锵展英姿 青春聚力迎全运 深圳十二支少年警营队伍开展系列文体活动

- “空中尖兵”筑起立体巡防体系 云浮公安今年累计出动无人机8600余架次提升警务效能

- 侨批从“人守护”走向“云守护” 梅州梅县检察机关推动科技赋能侨批保护活化

- 深圳福田:构建金融纠纷一体化调处机制

- 珠中江阳4市启动规范性文件管理区域协同