侨批,又称“银信”,是海外华侨通过民间渠道或邮政系统寄回家乡的书信与汇款凭证的总称。一纸家书,不仅承载了老一辈海外侨胞艰难的创业史和浓厚的家国情怀,也是中华民族讲信誉、守承诺的重要体现。

著名的国学大师饶宗颐认为,侨批可以媲美“徽州契约”,并题词以“海邦剩馥”誉之,又言“盈天地间之一切资料,无非史也”,其艺术价值和历史价值不言而喻。

作为华侨之乡,梅县区拥有大批侨批,随着近年来侨批的价值被广泛认知,不少收藏者将散落民间的侨批收集起来加以保护,或开办私人博物馆。同时,在检察机关等部门的推动下,纸质侨批逐渐走向电子化,实现“有人守护”向“有云守护”转变,干群接力为侨批保护与活化注入合力。

梅县区侨批电子档案室一角。

梅县区检察院干警到区档案局了解散落侨批保护情况。

从分散到集中 民间馆藏推动侨批“人守护”

“儿各亦如常,经一番艰难奋斗,日前商事已纳入正轨扬帆起程”“何苦是要远行,离人去国,别离了年高白发盖头的老母与吾兄嫂”“所谓梁园虽好,还不如故乡”……走进梅县区隆文镇隆腾博物馆,一封封泛黄的侨批默默讲述着百年前李德君家族漂洋过海,在印尼艰难创业的心酸历程。

从一封信窥见一段历史。李氏后裔80多年的家书家信见证了一个时代的悲欢离合。这一封封海外来信,不仅有铿锵的爱国之情,也有对父母兄弟的浓浓思念,更有远在异国他乡对诚信经营的坚守。

如今,这些侨批已成为开展爱国主义教育的生动素材。每年,隆文镇中心小学都组织学生前来参观学习,馆长李增森成了他们的课外辅导员。

原本,李增森只是个收藏爱好者,早年经商时,他便养成了收集客家老物件的习惯。偶然他发现乡下不少老人去世后,侨批被当成了废纸烧,为此感到惋惜,而后开始收集侨批。

“侨批其实很分散,一些华侨后代或亲属有保存,也有一些藏家收藏,凡是我知道谁有的,我就买过来。”李增森介绍,目前其馆藏侨批已有120多件。

2014年,李增森回到卢溪村任职后,毅然将个人珍藏贡献出来,利用村委会闲置区域建起隆腾博物馆,并为侨批设立专门的展室。

“如果不把它们收集起来、展示出来,没人会知道那段历史。”李增森表示,自己开办隆腾博物馆的初衷,是想把这些珍贵的史料留给后代,让侨批所蕴含的精神传承下去。

为了让侨批得到更好的保护、让更多人了解侨批,近年来,李增森向中国客家博物馆、梅县区博物馆等捐赠了一批侨批。有人曾出高价欲收购李增森手中的侨批,统统被其拒绝。他认为:“这是梅县的东西,卖了就没有了,作为梅县人应当守护好属于梅县的独有记忆。”

梅州是著名侨乡。侨务部门数据显示,梅县区旅居海外的侨胞、港澳同胞超百万,遍布全球60多个国家和地区。历史上,约40%的当地人口曾依赖侨批维生,至1949年,区内仍有15家侨批局在运营。

除隆腾博物馆外,当前梅州客侨博物馆、松口华侨文史实物馆等均收藏着数量可观的侨批档案。

“梅州的侨批散存于民间,私人收藏条件有限,常出现虫蛀等问题,不利于长期保存。”侨批申遗推动者之一、《梅州侨批》作者邓锐认为,推动侨批电子化对于侨批的保护活化很有必要。

今年2月,梅县区检察院检察官在走访民间博物馆时也发现了这一情况。“大多用密封塑料袋简易包装存放,消防设施匮乏,灭火器也已过期。”检察官彭培晟介绍,为及时抢救保护散落在民间的侨批,该院依法履职,分别向相关单位与属地政府发出检察建议和磋商函,明确提出开展侨批电子化采集、规范保存环境、彻底消除安全隐患等整改要求。

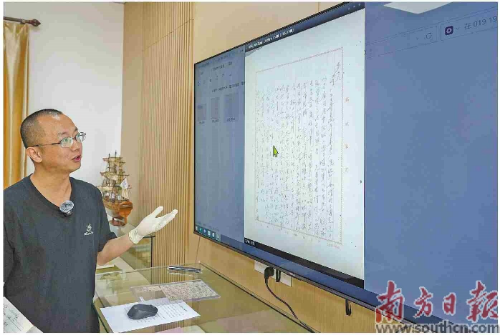

只需轻轻点击,一张张电子侨批便清晰呈现在众人眼前。

从纸质到电子 检察机关推动侨批“云守护”

至5月上旬,隆腾博物馆珍藏的103份侨批已完成高精度电子化采集,电子档案同步移交梅县区博物馆和区档案馆,实现双重备份;馆内消防设施全面更新到位,安全隐患得以消除;涉侨文史资料的挖掘整理工作也已启动,其成果将直接服务于松口古镇的保护提升与活化利用项目……

5月15日,检察机关开展“回头看”确认:博物馆安全条件全面达标,珍贵的侨批不仅有了更科学安全的实体保存环境,其清晰的数字影像也已在区档案馆“安家落户”,得到永久性专业守护。

隆腾博物馆里的侨批虽已得到妥善保管,但还有很多散落在民间的侨批面临损毁、流失的风险。如何系统性地汇聚、保护这些散落的世界记忆?如何让更多人读懂纸短情长的家国故事?如何为海外游子留住寻根溯源的乡愁印记?这一系列的问题成为梅县区检察院推动调研成果深化转化的新关切。

5月19日,梅县区检察院邀请档案、侨务领域专家开展专题研讨,共谋侨批保护的“下半篇文章”。会上,专家们一致建议,以此轮电子化采集为契机,在梅县区建立全市首个侨批电子档案馆,广泛发动社会力量参与征集,让更多散落在民间的侨批得到系统性保护,并深度挖掘其蕴含的独特历史文化价值。

8月,梅县区侨批电子档案室在梅县区档案馆揭牌,这是梅州市档案系统首个侨批电子档案室,标志着梅县侨批从“有人守护”迈向“有云守护”的新篇章。

暨南大学铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员、侨务专家秦云周表示,很多人对侨批的价值和意义认识不够全面,侨批电子档案室的设立,让侨批以电子屏动态展示、实物展直观呈现等方式,为民众提供了解侨批知识、感受侨批文化的开放载体,也为研究侨批、加强国际学术交流提供了数字化便捷平台。

走进梅县区侨批电子档案室,可见室内设有高清显示屏、侨文化简介、侨批展示柜、涉侨实物展等。侨批电子档案室负责人蔡梅生打开电脑,轻轻点击,一张张电子侨批便清晰呈现在众人眼前。在科技赋能之下,侨批从纸质走向电子化。

“近年来,区档案馆通过发布公告、走访等方式征集侨批档案,至目前,档案馆收藏侨批实物档案200多份、侨批电子档案450多幅。”蔡梅生表示,为规范侨批电子档案管理工作,该馆制定了工作制度,完善了馆藏侨批档案的数字化工作。接下来,该馆将进一步加大侨批档案(含电子档案)的征集力度,同时加强保管和开发利用,传承客侨文化,讲好客侨故事。

“我们将持续聚焦侨批保护利用,积极推动侨批资源云端共享。”梅县区检察院负责人表示,“目标是让跨越山海的侨批文化被更多人了解、感知其深厚的历史人文价值,使这份世界记忆穿越时空,焕发出新时代的光彩,持续情暖山海、凝聚侨心。”

- 最高检发布检察机关依法惩治危害食品药品安全犯罪典型案例 坚持“四个最严”要求 有力维护人民生命健康安全

- 破解工程质量“扯皮困局” 司法亮出“质量第一”硬标尺

- 最高法发布涉民营企业产权和民营企业家权益保护再审典型案例

- 护航经济社会高质量发展 经济犯罪检察工作,未来这样做

- 扎根基层沃土,“小院”书写大文章——从全国检察机关基层检察院建设高级研修班看基层检察工作新思路

- 全国总工会与最高检联合制定《办法》健全“工会+检察”法律监督协作机制 共护劳动关系和谐稳定

- 新增“首创”纪事记录2024年度法治中国进程“第一步” 《中国法治建设年度报告(中英文)》(2024)发布

- 中国法学会宪法学研究会国防与军事法律制度研究专业委员会举办研讨会 聚焦推进宪法关于国防建设事业规范的法治保障

- 学习贯彻党的二十届四中全会精神中央宣讲团报告会在中央政法委举行

- “问诊”审判一线 “输出”司法良方——法答网上线以来广受欢迎、运行良好

- 打造服务民生“直通车” 筑牢保障发展“压舱石” 广东公安坚持以人民为中心,全力增进民生福祉

- 监督力量拧成绳 基层治理有效能 潮州潮安推动“人大建议+检察建议”双向衔接转化

- 广州“亮码入企” 让执法“透亮”起来

- 优化法治服务 助企惠企促发展 云浮新兴护航民营经济高质量发展

- 凝聚众力筑平安 潮州走出群防群治特色路

- 步伐铿锵展英姿 青春聚力迎全运 深圳十二支少年警营队伍开展系列文体活动

- “空中尖兵”筑起立体巡防体系 云浮公安今年累计出动无人机8600余架次提升警务效能

- 侨批从“人守护”走向“云守护” 梅州梅县检察机关推动科技赋能侨批保护活化

- 深圳福田:构建金融纠纷一体化调处机制

- 珠中江阳4市启动规范性文件管理区域协同