24年漫漫寻子路,骑行50万公里,跨越30余个省份,报废10辆摩托车……不久前,电影《失孤》原型郭刚堂终于等来了儿子郭新振,在现实中迎来大团圆“续集”。

同样感人的“续集”

也在梅州接连上演

2021年1月,公安部部署全国公安机关开展以侦破拐卖儿童积案、查找失踪被拐儿童为主要内容的“团圆”行动。梅州公安机关充分发挥各部门、各警种之间的联合机动能力,通过“科技+人力”“传统+现代”一体化作战模式,织密巡查巡控网络,广辟案件线索来源,集中警力快速出击。

截至8月,梅州公安机关已帮助13个离散家庭重新团圆,侦破2宗拐卖儿童犯罪案件,解救被拐婴幼儿2名,打掉拐卖妇女儿童团伙1个,抓获犯罪嫌疑人6名,专项行动取得阶段性明显成效。

“团圆行动”照亮回家之路

近年来,全国公安机关始终保持对拐卖犯罪的高压严打态势,拐卖儿童犯罪得到有效遏制。但由于种种原因,一批积案如阴云笼罩,许多当年的失踪被拐儿童还没有回家,一批家庭仍在经受骨肉分离之痛。在此背景下,一场全国性战役——“团圆”行动在各地拉开帷幕。

民之所盼,警之所向。

为推动行动取得实效,“团圆”行动开展以来,梅州公安一方面深入梳理失踪人员数据,回访受害家庭,倒查儿童失踪经过,加强对前科人员的研判分析和案件串并。同时,联合卫健、民政等部门对收养程序不健全的家庭进行摸排了解,积极拓展线索来源,为侦办拐卖儿童案件提供数据支撑。

“为避免由于儿童失踪、被拐多年后容貌发生变化,其亲生父母可能无法辨认,公安部在2009年底建立全国公安打拐DNA数据库的基础上,持续完善更新相关信息,我们也不断强化血样采集和DNA检验比对,不放过任何一丝线索和希望。”梅州市公安局刑警支队副支队长李海雄说。

系列举措之下,“战果”逐步显现。

千里认亲!兴宁公安助力阔别24载的父子团圆

“科技赋能”打开希望之门

过去,儿童失踪被拐案件往往由于失踪时间长、失踪地点复杂、报案时间晚等难点,导致有价值线索的缺失。“团圆”行动的到来,不仅仅是侦破力度的强化,更是核心技术的突破,打开了无数离散家庭的希望之门。

“早在2009年,我们就建立了DNA实验室,但那时候只能做16个STR位点的检验。”梅州市公安局刑警支队警务技术四级主管陶灿补充道,位点越多,则意味着匹配的效率越高,而当时往往出现1个血样比中几个、几十个甚至100多个血样的情况,也就是说,民警需要对比中的信息一一进行实地摸排核实,工作量巨大,成功率也不高。

2020年底,梅州公安DNA检验技术实现飞跃,进一步提升了检验的效率和结果的精准度,为“团圆”行动提供了更加有力的数据支撑。

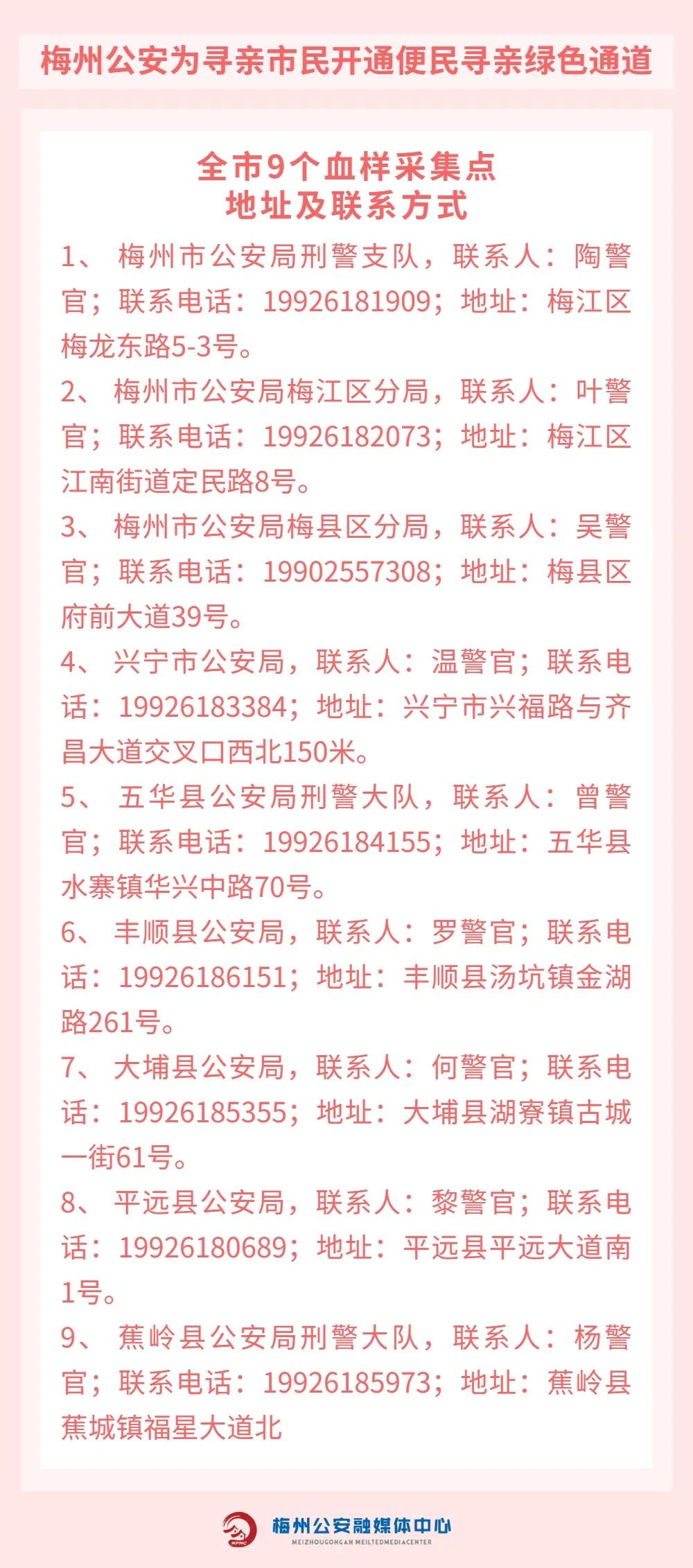

今年以来,梅州公安对积极对积案进行梳理核查,联系失踪儿童父母,重新采集其本人及其他子女、亲属血样,进一步完善案件信息。同时,开通便民寻亲绿色通道,在全市设置了9个血样采集点,免费为寻亲人员采集血样,比对寻亲。

科技赋能,大埔公安助走失12年女孩圆回家梦

科技赋能,团圆可期。

除了DNA检验比对外,梅州公安机关目前正在探索人像增龄技术,帮助缩小儿童失踪被拐案件的侦查范围,划定侦查方向,前述《失孤》原型郭刚堂案中,民警就是通过此项技术发现了线索。

“举例来说,一个5岁的孩子走失了15年,以其走失前的照片为基础进行增龄处理,再将模拟其20岁的人脸入库比对,以此增加线索,尽管不完全成熟,但辅以其他技术手段,还是有希望找到孩子。”陶灿解释道。

“重拳打拐”斩断罪恶之根

来回5000多公里,被拐儿童平安回“嘉”

“拐卖儿童,泯灭人性、令人发指,必须坚决予以打击!”梅州市公安局刑警支队副支队长李海雄说,今年以来,梅州公安机关按照“团圆”行动部署,持续开展打拐专项行动,利用“科技+人力”“传统+现代”一体化作战模式,建立“儿童失踪快速寻找机制”,推动实现拐卖儿童案件快侦快破。

2020年中旬,女婴小陈被其继父抱走。接到报警后,公安民警坚持“全力查找每一位失踪被拐儿童”的工作原则,通过刑事技术、情报研判、集中力量和各种资源手段,寻找案件突破口,在抓获小陈继父、解救女婴的同时,顺藤摸瓜,成功打掉了1个拐卖妇女儿童团,抓获5名犯罪嫌疑人,斩断拐卖妇女儿童的罪恶之根。

自“团圆”行动开展以来,梅州公安机关坚持以人民为中心,把群众寻找亲人、严惩拐卖人口犯罪的愿望视为重大责任,坚定不移克服重重困难,紧盯打拐,不破不停歇。

问:发现儿童被拐(失踪)后,应该怎么办?

答:应立即向派出所或拨打110电话报警,无需等24小时。家属则应积极向警方提供相关线索,包括孩子失踪的经过、有无目击证人或知情人,失踪人员的基本信息,如姓名、性别、年龄、身高、衣着、发型、口音等,以及胎记、伤疤、痣等外貌特征。同时,还需向警方提供被拐(失踪)人的相片、微信、QQ、电话、网络通讯或游戏账号等信息。此外,最为关键的一点,疑似曾走失或被拐的人员及其父母亲可以到就近的公安机关派出所刑警队,进行DNA样本采集。

(平安梅州微信公众号)

- 司法部部署实施中国特色的国际一流仲裁机构培育工程

- 最高法发布司法解释 明确审理劳动争议案件适用法律问题

- 公安部部署开展“平安原野—2025”专项行动 依法打击危害国家保护鸟类等野生动物犯罪活动

- 依法惩治互联网企业内部腐败 最高法发布依法平等保护民营企业和企业家合法权益典型案例

- 公安部部署各地公安机关切实做好防汛救灾工作 全力保障人民群众生命财产安全

- 中共中央政治局召开会议 决定召开二十届四中全会 分析研究当前经济形势和经济工作 中共中央总书记习近平主持会议

- 最高法发布《人民法院司法改革案例选编(十四)》暨2024年度提级管辖典型案例

- 中国逐步成为国际商事仲裁新目的地

- 全省疫情防控和三防工作电视电话会议召开 坚定信心持续发力尽快打赢疫情歼灭战 毫不松懈抓好防汛防台风各项工作 黄坤明主持并讲话 王伟中出席

- 公安部提醒:切莫贪图小利出租、出售、出借本人银行卡、电话卡