在祖国广袤的西部大地,有这样一群青年律师,他们响应号召,告别熟悉的城市,奔赴法律资源相对匮乏的地区,用专业与坚守为基层法治建设注入活力。

在清远,来自广东蓝炬律师事务所的李新皊主动请缨参加“1+1”中国法律援助志愿者行动;来自广东中肯律师事务所的刘嘉伦和来自广东蔚然律师事务所的何思思,积极践行“青年律师西部锻炼计划”。他们用脚步丈量责任,用行动诠释担当。

2024年,李新皊远赴新疆新源县开展为期一年的法律援助志愿服务。

践行初心

三度奔赴西部开展法援工作

回想起过去一年的援疆历程,李新皊仍会为自己再一次踏上征程感到庆幸。

2024年9月起,李新皊跨越4600公里,远赴新疆新源县开展为期一年的法律援助志愿服务,这是她第二次响应司法部号召,主动请缨参加“1+1”中国法律援助志愿者行动。

从岭南大地到西北边疆,面对西北秋冬干燥寒冷的环境,李新皊发挥吃苦耐劳精神,很快克服生活饮食差异等困难,全身心投入法律援助工作中,履行“1+1”中国法律援助志愿者的责任和担当,积极参与为贫弱群体代写法律文书、办理“认罪认罚”见证、普法宣传和基层矛盾纠纷化解等法律援助工作。

“法律援助的意义,在于维护群众的合法权益,让更多遇到困难的群众能够享受到国家法律法规带来的温暖,增强法治的获得感。”李新皊说。

为响应当地非诉讼纠纷解决机制建设要求,李新皊积极创新法律援助工作,推行“调解+法律援助”工作模式,对一些金额不大或案情相对简单的案件,倡导使用调解方式解决。通过调解,有效缓解当事双方的对立情绪,减轻双方当事人的诉累,消除隔阂,取得“案结事了”的良好社会效果和法律效力。李新皊通过调解方式化解民事法律援助申请案件23起,直接为群众节省诉讼费近4000元。

“遇到校园霸凌该怎么办?面对危险该如何用法律保护自己?”这是李新皊在新源县第三中学的普法现场。在新疆开展法律援助工作期间,以“八五”普法为重点,李新皊积极开展各类法治宣传活动和讲座,聚焦进城务工人员、新就业形态劳动者等重点群体,在人民广场、公共法律服务中心开展法治宣传,内容涵盖劳动纠纷、婚姻家庭、人身损害赔偿等与群众生活密切相关的法律知识。

“作为法律援助志愿律师,要以群众关心的问题为切入点,贴近群众生活需求,用通俗语言讲解法律法规,让‘高大上’的法律法规融入‘烟火气’的生活,引导老百姓主动学法用法。”李新皊说道。

一枝一叶总关情。在新源县履行志愿服务期间,李新皊累计接待法律咨询700余人次、承办各类法律援助案件35件、开展各类法治宣传和讲座30余场次。2025年2月,李新皊获评新源县司法局颁发的2024年度司法行政系统“优秀律师”称号。

今年,李新皊选择第三次奔赴西部,这一次她将前往青海省海北州。

“我第一次在青海省海西州乌兰县参加志愿服务活动,就立下了一定要做一个内心有光的人,温暖自己,才能照亮别人。”重返青藏高原,作为一名律师,我将通过自己的工作,为更多弱势群体带来实质性的法律帮助,让西部地区感受到更多法律援助的温暖。”

在西部服务期间,刘嘉伦积极开展法治宣传。

两年奔赴

填补当地法律资源空白

“青年律师西部锻炼计划”自2024年启动,由司法部和全国律协牵头,旨在破解律师资源不平衡难题,覆盖新疆、西藏、青海、贵州等多个西部省份。刘嘉伦是该计划的积极参与者。作为一名中共党员,他将个人职业规划与国家发展需求紧密结合,已连续两年投身西部锻炼计划。

2024年8月,刘嘉伦首次踏上西部之旅,在青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市开展了为期一年的法律服务。这片被无人区环绕、被誉为“最孤独城市”的土地,距离最近的城市也有数百公里之遥。结束青海的工作后,他马不停蹄地于2025年8月奔赴贵州,开启了新一轮的基层法治服务。

在西部服务期间,刘嘉伦的工作内容丰富而繁重,却始终充满干劲。日常的群众法律咨询、为政府决策提供法律意见、办理法律援助案件、开展法治宣传、为犯罪嫌疑人提供认罪认罚见证,都是他的工作日常。这些工作从政府治理到群众维权,全方位填补了当地法律资源的空白。

在青海服务的一年里,他在当地社会治安综合治理中心值班,接待群众咨询、办理法律案件,用专业知识为群众排忧解难。令他印象深刻的是今年3月的一次校园普法活动,在仅有二三十名学生的乡村小学,孩子们的热情回应让他深感欣慰。“能为边远地区的孩子种下法律的种子,再辛苦也值得。”刘嘉伦说。

在办理一起交通肇事案件时,刘嘉伦不仅为当事人提供法律帮助,还关注其生活困境。得知当事人因案件无法工作、家庭困难,他不仅耐心安抚其情绪,解释法律规定,还帮助其寻找就业信息,用暖心服务解决实际问题。

前往西部,源于对基层法治工作的热爱。“国家的法治建设需要每一位法律工作者的努力,希望能为基层法治建设贡献自己的一份力量。”刘嘉伦说。

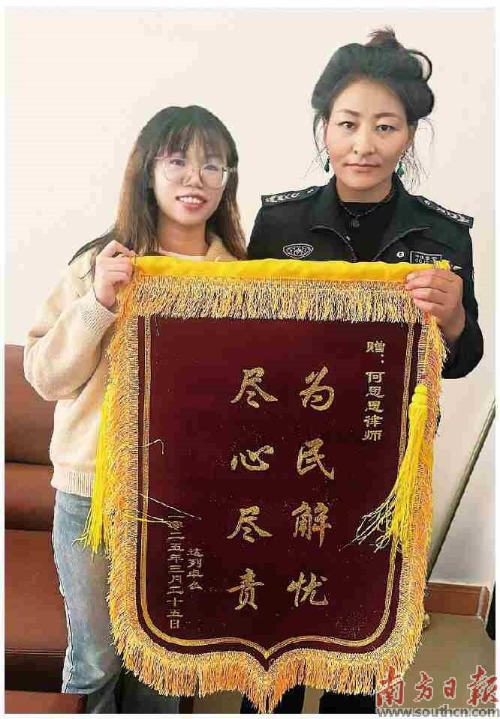

2024年,何思思(左一)加入西部法律援助队伍。图为祁连县当地群众为她赠送锦旗。

以法为笔

书写青年法律援助担当

从北江之畔,到青藏高原,何思思用两次跨越千里的选择,践行着法律人的社会责任。

2024年8月底,何思思首次加入西部法律援助队伍,被派驻至青海省海北藏族自治州祁连县。彼时,祁连县当地法律资源匮乏,实际能处理案件的律师屈指可数。更棘手的是,当地不少群众文化水平较低、法律意识淡薄。令何思思印象深刻的是,在妇女权益保障案件中,不少受害者仍不懂得如何留存证据,维护自己的权益。

在祁连县的一年里,何思思身兼多职:既要在法律援助中心值守接待咨询,又要应司法局需求进驻行政复议办公室处理案件;既要为政府决策会议提供法律顾问意见,参与信访矛盾调解,还要走进乡村开展普法宣传。通过上述工作,让法律知识逐步走进当地群众生活。“哪怕能帮一个人懂法、用法,这份工作就有意义。”何思思说。

2025年9月,在首届服务期满后,何思思主动选择“续签”,此次被调配至海北州门源回族自治县。与祁连县不同,门源群众的法律需求更为集中。“刚到门源两个月,已办理12起法律援助案件,日常咨询更是排得满满当当。”何思思介绍。

尽管工作节奏加快,然而看到群众带着困惑来、揣着安心走,她便觉得所有忙碌都值得。

作为青年律师参与西部法律援助的代表,何思思对这一项目充满认可。“西部基层是青年法律人最好的练兵场,这里能接触到最真实的民生需求,能在实践中快速提升专业能力,还能向项目中的‘1+1’资深律师学习,积累宝贵经验。”她建议更多符合条件的广东青年律师,走出舒适区,到西部基层去,在服务群众中实现自我价值,为西部法治建设贡献力量。

如今,何思思、刘嘉伦仍在西部各自的法律援助岗位上忙碌着,他们的故事,是无数青年法律工作者投身基层法治建设的缩影。他们用青春和汗水,将法治的种子播撒在西部大地,用坚守和奉献诠释着青年律师的责任与担当,为法治建设注入源源不断的青春力量。

- 第二届全国公安机关大数据智能化应用大赛决赛举办 搭建全国公安数据建模“奥林匹克”竞技平台

- 数字赋能公益诉讼检察提升治理效能 最高检发布大数据法律监督模型辅助公益诉讼办案典型案例

- 第四批全国检察机关党建与业务深度融合典型事例出炉

- 让检察机关的“好苗子”成长得更好 第2期全国检察机关青年干部研修班结业

- 最高检发布检察机关依法惩治危害食品药品安全犯罪典型案例 坚持“四个最严”要求 有力维护人民生命健康安全

- 破解工程质量“扯皮困局” 司法亮出“质量第一”硬标尺

- 最高法发布涉民营企业产权和民营企业家权益保护再审典型案例

- 护航经济社会高质量发展 经济犯罪检察工作,未来这样做

- 扎根基层沃土,“小院”书写大文章——从全国检察机关基层检察院建设高级研修班看基层检察工作新思路

- 全国总工会与最高检联合制定《办法》健全“工会+检察”法律监督协作机制 共护劳动关系和谐稳定